□楚天都市报极目新闻记者 常怡 通讯员 张挽平 摄影:楚天都市报极目新闻记者 邹斌

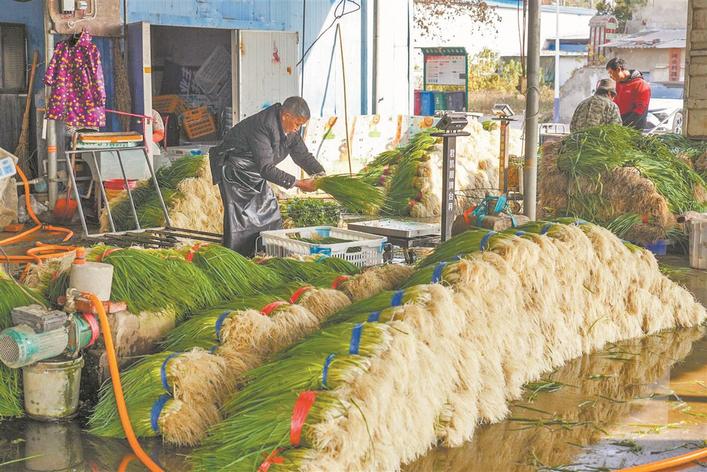

村民在采收、打捆、运输香葱

香葱,本是一种调味用的蔬菜,随处可栽,到处可种,很多时候,一把小葱只是买菜时的添头。然而,就是这毫不起眼的一根小香葱,却在新洲闯出了大名堂。

李集香葱,因其独特的地理环境和栽培技术而闻名遐迩,曾被誉为“楚天第一香葱”。据《新洲县志》记载,李集香葱可追溯至明代洪武年间,在600多年的历史沿袭中,当地小孩过周岁“抓周”时,若抓取到香葱,则寓意聪慧。招待重要客人时,当地人也会制作香葱拌鲫鱼、香葱鸡蛋炒饭等佳肴,以示衷心欢迎之意。

李集香葱2015年荣获国家农产品地理标志。年产4500万公斤的李集香葱,现已发展成为李集实现“农业增产增收”的一项支柱产业,同时也是武汉地区的一项优势农业产业。

数百年种植历史,“楚天第一葱”美名传

12月13日,极目新闻记者驱车来到新洲李集,只见平坦开阔的土地上种植着连片的香葱,微风吹来,绿油油的香葱荡漾起绿色波浪。眼下正是香葱采收期,田间地头一派忙碌景象,村民正弯腰采收香葱,好一幅恬静悠然的乡村美景图。

记者走进新河村昕与勋蔬菜种植合作社香葱种植基地,只见数百亩的香葱青翠喜人,散发出阵阵葱香,田间随处可见村民忙碌的身影,他们采摘、分拣、装袋、搬运,有条不紊。

在采收香葱的村民中,有一位叫李保群的农妇,别看她已是古稀之年,干起活儿来却非常利索,两手并用,遥遥领先于其他村民,采收的香葱在她身后堆成了无数个“小山丘”。“一个小时我可以采收120公斤香葱。天刚亮我就来了,一早上忙5个小时,收入还可以。”李保群笑着说。

李集小香葱的种植历史,可追溯到明代洪武元年。据1989年版《李集镇志》记载,明代皇帝朱元璋为了发展农业生产,采取了一系列的生产措施,其中之一就是通过移民开垦荒地进行蔬菜种植,而新洲李集一带的居民多是从江西乐平、余干等地移民至此,居住在倒水河两岸,李集香葱也是那时期从江西引入。

多年以来,当地菜农们根据市场需求不断提升小香葱品质,融合现代科学技术进行规范栽培,让李集香葱赢得“楚天第一葱”的美誉。

目前,李集香葱种植面积稳定在5000多亩,年产4500万公斤,分布在河头村、李集村、大游村、李寨村、张集村、徐沟村、新河村等。畅销于北京、上海、南京、杭州、长沙、郑州等城市及武汉周边市场,深受消费者青睐。

产供销一体化,小香葱做成大产业

过了230国道后继续朝东开约15分钟,在沿河大道道路边立着一块牌子,上面写着“楚天第一葱”。看到这块牌子,河头村就不远了。

河头村是最早开始种植香葱的村庄,超过九成的农户都种植了香葱。河头村位于新洲区李集街正南部,李集街位于新洲区西部举、倒两大水系之间,雨量充沛,为香葱的生长提供了最佳的灌溉条件。这里的土壤是由倒水河改道形成的潮泥沙土,富含铁、硒、磷等有机物质,透气性好,有利于香葱根的发育和养分的吸收,形成了李集香葱独特的“两短、一硬、一香”特点。

李建斌的父亲20世纪80年代开始种植青葱,“种了两三亩,收获后拉到市场去卖,收益很不错。”那时村里就有越来越多的人种葱,如今,河头村有1600余亩地都种上了青葱,很多都是几代人一起种植。

为了把“小香葱”做成“大产业”,李集街采取“合作社+基地+农户”的生产模式,实行“产、供、销”一体化“订单式”种植,走出了一条规模化发展的新路子。合作社常年带动村民就近务工60余人,农忙时务工人数达200人左右,人均年收入增加1万元以上。

如今,不只河头村里“郁郁葱葱”,周边的李集村、大游村、徐沟村、新河村等村庄也都加入其中。从一个村庄到数十个村庄,从几十亩到5000亩,香葱成为李集带动农民致富奔小康的一项支柱产业,这里成为武汉地区香葱主要销售集散地之一。

然而,香葱种植只是李集街道的特色产业之一。在新河村蔬菜种植基地大棚里,种植有香葱、薯尖、四季豆、玉米、白萝卜等各类蔬菜,同时养殖无公害土鸡、鹅等家禽,形成“园养禽、禽养树”的绿色循环种养模式,发展以大棚蔬菜种植为主的绿色循环农业。

近年来,李集街道重视培育特色优势产业,盘活闲置土地,大力发展大棚蔬菜种植产业,促进绿色资源转化为“美丽经济”,高质量推动创建“一村一品”,打造集生产、加工、休闲、旅游和文化展示于一体的产业综合体,巩固壮大村集体经济。

李集街道相关负责人表示,依托李集香葱的特色品牌,为壮大香葱产业,街道打造5000亩李集香葱标准化示范基地,形成省级现代农业李集蔬菜产业园“早春茄果,夏季瓜果,秋冬葱蒜”种植模式,不断提升产品价值。

谋划完整产业链,提高香葱附加值

在河头村村民李青松的香葱加工点里,葱香味十分浓郁,大家各司其职。有的工人忙着将刚从地里拔出来的香葱分拣好,将干的、黄的葱叶摘掉,只留下翠绿的葱叶和嫩白的葱头,有的则动作娴熟地将水池里成堆的香葱清洗干净并打包成捆,一捆捆翠绿的香葱再入箱装车。

由于前几天连下多天雨,香葱的品质受到些许影响,部分葱叶尖发黄。“种葱属于靠天吃饭,天气不好的话,技术再好也难弥补。”村民王雪平称,接下来天气晴好,香葱销售好,大家也开心。

香葱产业的好前景,不仅让村民鼓起了腰包,还吸引了当地很多外出打工的年轻人返乡创业,李青松和李现丽夫妻就是其中之一。2010年,李青松返乡创业做起了香葱加工。14年来,李青松盖了房子、开上了小轿车,日子越来越红火。

“眼下收购价是3块钱0.5公斤,过磅后葱农就能拿到钱,分销由我们来负责。采收高峰期时,我们一天能卖掉1万公斤香葱。”李青松说,从田间收来的香葱先运到他这个“中转站”,经过分拣、去杂、清洗,将其发往全国各地。“这一车要发到河南,大概1500公斤,运输的时候在表面撒下冰块,保证香葱新鲜。”

河头村党支部书记李鸿国告诉记者,香葱种植周期短、产量高、回收快,种植、采收、清洗、运输期间都需要大量劳动力,有效解决了村民的就业问题,成为带动村民就业致富的新引擎。

如今,李集香葱已然成为新洲李集最有影响力的标志,但除了种植和售卖,如何用好这一棵小葱,成为李集正在研究的新课题。

“随着香葱产业链不断延长,对冷链物流、深加工的需要也是越来越明显。”李集街道相关负责人称,下一步将加强冷链物流建设,谋划引进香葱精深加工产业,形成一条完整的产业链。