□翘楚

诺贝尔文学奖获得者约瑟夫·布罗茨基说过,“读诗的人,生命一定比不读诗的人要靠幸福更近一些。”

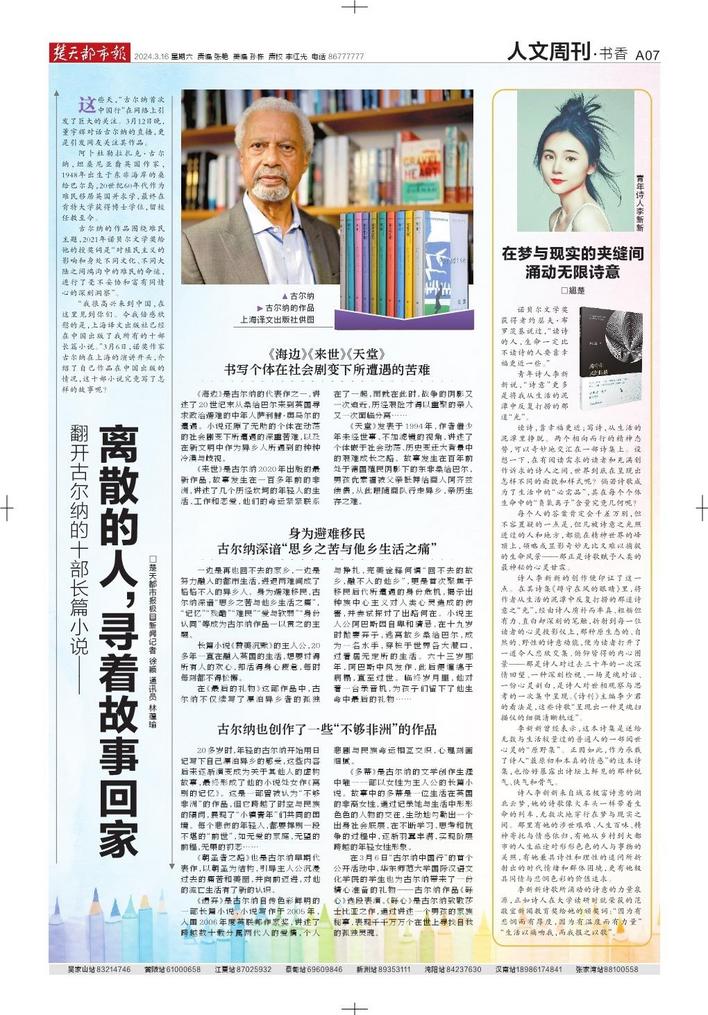

青年诗人李新新说,“诗意”更多是将我从生活的泥潭中反复打捞的那道“光”。

读诗,靠幸福更近;写诗,从生活的泥潭里挣脱。两个相向而行的精神态势,可以奇妙地交汇在一部诗集上。设想一下,在有阅读需求的读者和充满创作诉求的诗人之间,世界到底在呈现出怎样不同的面貌和样式呢?倘若诗歌成为了生活中的“必需品”,其在每个个体生命中的“负氧离子”含量究竟几何呢?

每个人的答案肯定会千差万别,但不容置疑的一点是,但凡被诗意之光照进过的人和地方,都能在精神世界的峰顶上,领略或显影奇妙无比又难以捕捉的生命风景——那正是诗歌赋予人类的最神秘的心灵甘霖。

诗人李新新的创作便印证了这一点。在其诗集《蹲守在风的眼睛》里,将作者从生活的泥潭中反复打捞的那道诗意之“光”,经由诗人质朴而率真、粗粝但有力、直白却深刻的笔触,折射到每一位读者的心灵投影仪上,那种原生态的、自然的、野性的诗意动能,便为读者打开了一道令人悲欣交集、俯仰皆得的内心图景——那是诗人对过去三十年的一次深情回望、一种深刻检视、一场灵魂对话、一份心灵剖白,是诗人对世相观察与思考的一次集中呈现。《诗刊》主编李少君的看法是,这些诗歌“呈现出一种灵魂扫描仪的细微清晰轨迹”。

李新新曾经表示,这本诗集是送给无数与生活较量过的普通人的一部阅世心灵的“原野集”。正因如此,作为承载了诗人“最原初和本真的情感”的这本诗集,也恰好暴露出诗坛上鲜见的那种锐气、侠气和骨气。

诗人李新新来自域名极富诗意的湖北云梦,她的诗歌像火车头一样带着生命的列车,无数次地穿行在梦与现实之间。那里有她的涉世艰难、人生百味、精神寄托与情感依归,有她从乡村到大都市的人生旅途对形形色色的人与事物的关照,有她兼具诗性和理性的追问所折射出的时代情绪和群体困境,更有她极具同情与悲悯色彩的价值追求。

李新新诗歌所涌动的诗意的力量泉源,正如诗人在大学读研时就荣获的范敬宜新闻教育奖给她的颁奖词:“因为有悲悯而有厚度,因为有温度而有力量”“生活以痛吻我,而我报之以歌”。