□楚天都市报极目新闻记者 徐颖 通讯员 林蕴瑜

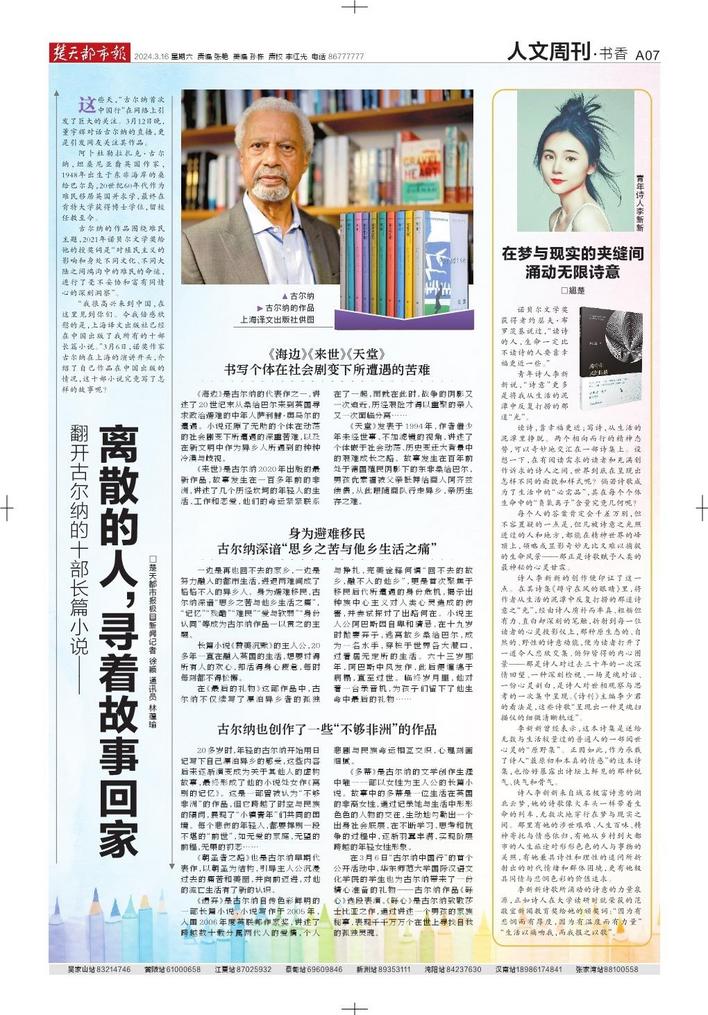

这些天,“古尔纳首次中国行”在网络上引发了巨大的关注。3月12日晚,董宇辉对话古尔纳的直播,更是引发网友关注其作品。

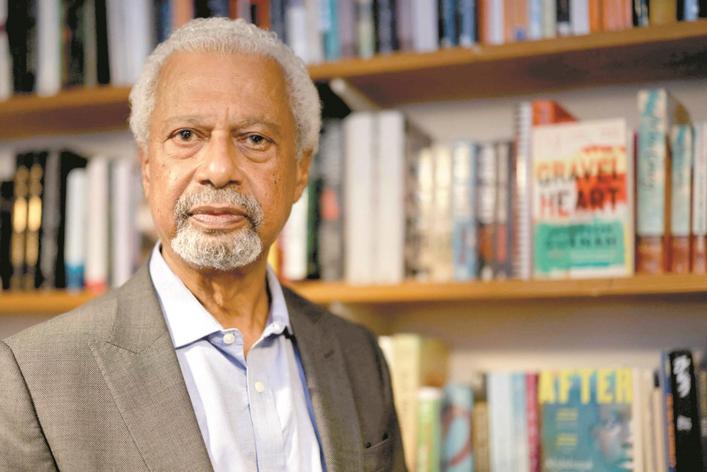

阿卜杜勒拉扎克·古尔纳,坦桑尼亚裔英国作家,1948年出生于东非海岸的桑给巴尔岛,20世纪60年代作为难民移居英国并求学,最终在肯特大学获得博士学位,留校任教至今。

古尔纳的作品围绕难民主题,2021年诺贝尔文学奖给他的授奖词是“对殖民主义的影响和身处不同文化、不同大陆之间鸿沟中的难民的命运,进行了毫不妥协和富有同情心的深刻洞察”。

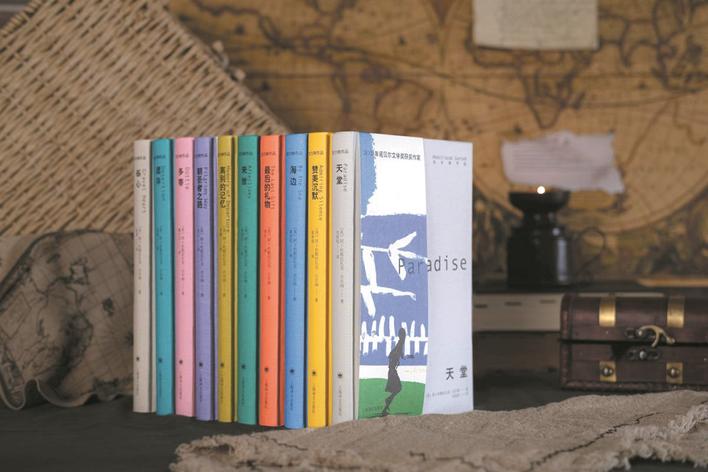

“我很高兴来到中国,在这里见到你们。令我倍感欣慰的是,上海译文出版社已经在中国出版了我所有的十部长篇小说。”3月6日,诺奖作家古尔纳在上海的演讲开头,介绍了自己作品在中国出版的情况,这十部小说究竟写了怎样的故事呢?

《海边》《来世》《天堂》书写个体在社会剧变下所遭遇的苦难

《海边》是古尔纳的代表作之一,讲述了20世纪末从桑给巴尔来到英国寻求政治避难的中年人萨利赫·奥马尔的遭遇。小说还原了无助的个体在动荡的社会剧变下所遭遇的深重苦难,以及在新文明中作为异乡人所遇到的种种冷漠与歧视。

《来世》是古尔纳2020年出版的最新作品,故事发生在一百多年前的非洲,讲述了几个历经坎坷的年轻人的生活、工作和恋爱,他们的命运紧紧联系在了一起,而就在此时,战争的阴影又一次迫近,历经艰险才得以重聚的亲人又一次面临分离……

《天堂》发表于1994年,作者借少年未经世事、不加滤镜的视角,讲述了个体嵌于社会动荡、历史变迁大背景中的艰难成长之路。故事发生在百年前处于德国殖民阴影下的东非桑给巴尔,男孩优素福被父亲抵押给商人阿齐兹偿债,从此跟随商队行走异乡,亲历生存之难。

身为避难移民古尔纳深谙“思乡之苦与他乡生活之痛”

一边是再也回不去的家乡,一边是努力融入的都市生活,进退两难间成了格格不入的异乡人。身为避难移民,古尔纳深谙“思乡之苦与他乡生活之痛”,“记忆”“残酷”“难民”“爱与软弱”“身份认同”等成为古尔纳作品一以贯之的主题。

长篇小说《赞美沉默》的主人公,20多年一直在融入英国的生活,想要讨得所有人的欢心,却活得身心疲惫,每时每刻都不得松懈。

在《最后的礼物》这部作品中,古尔纳不仅续写了漂泊异乡者的孤独与挣扎,完美诠释何谓“回不去的故乡,融不入的他乡”,更是首次聚焦于移民后代所遭遇的身份危机,揭示出种族中心主义对人类心灵造成的伤害,并尝试探讨了出路何在。小说主人公阿巴斯因自卑和猜忌,在十九岁时抛妻弃子,逃离故乡桑给巴尔,成为一名水手,穿梭于世界各大港口,过着居无定所的生活。六十三岁那年,阿巴斯中风发作,此后便缠绵于病榻,直至过世。临终岁月里,他对着一台录音机,为孩子们留下了他生命中最后的礼物……

古尔纳也创作了一些“不够非洲”的作品

20多岁时,年轻的古尔纳开始用日记写下自己漂泊异乡的感受,这些内容后来逐渐演变成为关于其他人的虚构故事,最终形成了他的小说处女作《离别的记忆》。这是一部曾被认为“不够非洲”的作品,但它跨越了时空与民族的隔阂,展现了“小镇青年”们共同的困境。每个悲伤的年轻人,都要挥别一段不堪的“前世”,如无爱的家庭,无望的前程,无果的初恋……

《朝圣者之路》也是古尔纳早期代表作,以朝圣为结构,引导主人公沉浸过去的痛苦和美丽,并向前迈进,对他的流亡生活有了新的认识。

《遗弃》是古尔纳自传色彩鲜明的一部长篇小说,小说写作于2005年,入围2006年度英联邦作家奖,讲述了跨越数十载分属两代人的爱情,个人悲剧与民族命运相互交织,心理刻画细腻。

《多蒂》是古尔纳的文学创作生涯中唯一一部以女性为主人公的长篇小说。故事中的多蒂是一位生活在英国的非裔女性,通过记录她与生活中形形色色的人物的交往,生动地勾勒出一个出身社会底层,在不断学习、思考和抗争的过程中,逐渐羽翼丰满,实现阶层跨越的年轻女性形象。

在3月6日“古尔纳中国行”的首个公开活动中,华东师范大学国际汉语文化学院的学生也为古尔纳带来了一份精心准备的礼物——古尔纳作品《砾心》选段表演。《砾心》是古尔纳致敬莎士比亚之作,通过讲述一个男孩的家族秘事,表现千千万万个在世上寻找自我的孤独灵魂。