□楚天都市报极目新闻记者 徐颖

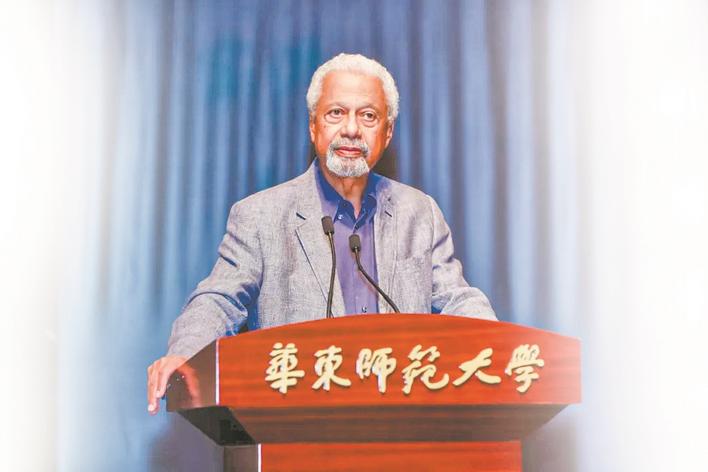

今年3月份,今年76岁的诺贝尔文学奖得主阿卜杜勒拉扎克·古尔纳首次访问中国,在上海、宁波、北京三地展开多场文学与文化交流活动。古尔纳生于坦桑尼亚,长住英国,用英语写作。

3月6日,他在上海的首场演讲及与中国著名作家格非的对谈举行,前期报名中签的观众到现场见证了这一文学时刻,网络直播也让这一文学活动成为一个文学盛事。

一

会共情,古尔纳以中国郑和的故事讲述自己的写作缘起

古尔纳的演讲一票难求,他的首次中国行演讲,开口就说到“郑和船队”,一下子就拉近了与读者的距离。

古尔纳说,最近,在桑给巴尔的石头城中心,考古学家在一个被称为古堡的地方发现了一座十六世纪的大教堂。随着挖掘的深入,考古队发现有证据表明,该地所现陶器的历史可以追溯到公元六世纪,而其来源肯定是印度洋沿岸,现在被称为伊朗的地区。在这一地层上下,也就是在其所对应的跨越一千多年时间里,他们发现了各种与南阿拉伯、伊朗、印度、泰国乃至更远的东方往来的痕迹。除了这次特定的考古挖掘之外,岛上和沿海的其他地方还有大量证据表明,来自印度洋各地的旅行者曾在此地相遇、交流、定居,而东非沿海的访客里就有著名的中国郑和船队。

“我从小到大都听说,我们曾与大洋彼岸的地方联系频繁。在海岸的一些地方沿沙滩行走,你会拾到青瓷碎片,它们产自中国,是郑和船队遗留下来的历史遗迹。在一些故事里,中国人没有随舰队离开,永远留在了这片土地上。老实说,这类跨洋联系的故事听起来就像是传说或神话,然而我每年在家门口看到的五彩缤纷的人类活动证据,让我相信它们是真的。”古尔纳出生在东非海岸边的桑给巴尔岛,并在此长大。古尔纳小时候的家,离海边港口只有几米之遥,他从很小的时候就亲眼目睹了,旅人们带着他们的货物、故事、生活,从大洋的不同地方来到他所生活的岛屿。他们带来的故事伴他长大。因为地理位置特殊,桑给巴尔不断上演动荡的历史,先是被英国殖民数十年,后短暂独立,并于1964年与坦噶尼喀合并组成坦桑尼亚。

个人和故土的故事、历史,都成为古尔纳创作的源泉,古尔纳说“从小到大,我都对关于殖民存在和殖民活动的历史叙述感到不满,它简化了我们复杂的文化。这种不满是促使我写作的动力之一。我在十八岁那年离开了当时正处于动荡中的祖国,离别的经历,以及渴望重拾对被我遗弃之地的认识和理解,则是我写作的另一重动力。”

二

写痛苦,古尔纳说年纪大了会有很多的记忆

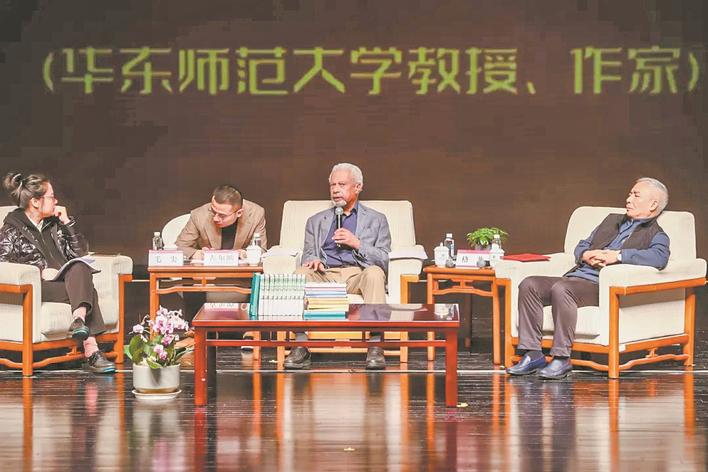

古尔纳的演讲之后,古尔纳和著名作家格非先生,围绕文学中的“痛苦”这一话题展开了对谈。为什么选择这一话题进行跨文化的对话?

据华东师范大学教授毛尖现场分享的统计结果显示,“痛苦”这个词是古尔纳作品中出现的一个高频词,比如在小说《海边》中“痛苦”和“痛苦”的周边词,pain出现了27次,suffer、distress加上程度比较深的torment、agony高达70次,小说《砾心》中pain有31次,最新的小说《来世》痛得更厉害,光是pain就有53次。茅盾文学奖得主格非的作品中,主人公也都挺不好过的。不同程度的痛苦,每本小说都有几十次的出现,而且新作中“痛苦”比以前旧作中还多一点。

毛尖教授幽默地问两位大作家:“这么多年写下来为什么痛苦一点没有减轻?越写作越痛苦,难道写作不是一种缓解或者减轻痛苦的方式吗?你们拿起笔的时候是因为痛苦吗?”

古尔纳这样回应,“随着年龄的增长,我对人生有更多的理解更多的体味,我可能会更多地写痛苦,而这和年轻人的焦虑不一样。因为我年纪大了会有更多的记忆,我会想到我过去犯的错,会回忆过去的事情,痛苦会累积。”古尔纳回忆道,他在父亲生命的最后一年,看见父亲一个人安静地坐着看街道,当他问父亲在想什么,父亲回答说,在想那些让自己痛苦的事情。古尔纳个人认为,随着生命经验的累积、记忆的增长,痛苦也会增长。

关于痛苦,格非说,“为什么我的作品里面要写痛苦?我觉得痛苦就是某种幽暗,某种晦暗,就是你身处其中,不明原因,也是古尔纳先生说的不明原因、不可抵达,正如光不可抵达,所以人们才会去寻求光,寻求光的话必须到幽暗中去寻找。所以这恐怕是当代作家或者现代小说家,都会把‘痛苦’作为共同的一个写作主题的原因。”

三

谈写作,必须真正“想要”写才有可能创作出好作品

在古尔纳与格非的对话活动中,不少读者通过直播提出了问题。有一位正在写作的网友留言说:“两位老师你们能不能给我一个理由,让我不要去写作了”他说,“我知道我自己天分不高,但是我周围的朋友都忽悠我很能写。我不知道我还要不要写下去,能不能给我一个不写作的理由?”

格非说,世界上有两种东西可能给我们带来稳定的幸福感:一个是爱别人、被别人爱,这是可以取得稳定幸福感的最重要的一个方面。第二个方面投入工作之中,“假如你觉得你的工作有意义,你不必写作的。但是,我们今天的工作很多被异化了,你觉得工作是劳役。”古尔纳回答说,写作根本不是任务,必须真正“想要”写才有可能创作出好作品。

毛尖教授提到,古尔纳的小说比如说像《赞美沉默》既反讽欧洲又反讽非洲,由此通篇整体改变了非洲想象和想象非洲,还比如像《最后的礼物》这样几十万字的小说中没有出现过一次种族歧视。读者也提及“为什么离乡却不思乡”等问题,古尔纳回答称“因为离乡的同时意味着失去家乡”。

关于回乡文学,很多写作者的一个特点是,他们有能力回到故乡,回去时间任意,但是在古尔纳的小说中,有的主人公可能永远也回不去,这会有一种恶感。“通常来说,回到故乡,故乡让我们心安、舒心,而不是故乡让我们觉得恐怖,我觉得还是要更加诚实地面对不同的复杂的感受,写所见到的东西,贡献更好的原创性。”古尔纳说。